概要

土壌汚染調査(土壌分析)

※土壌汚染対策法改正に関わる情報※

2024年6月に「土壌汚染対策法の見直しに向けた検討の方向性(土壌汚染対策法の施行状況等に関する検討会)」が取りまとめられました。

関連する情報は下記URLをご参照ください。

環境省「土壌汚染対策法の見直しに向けた検討の方向性」

https://www.env.go.jp/council/content/49wat-doj04/000266944.pdf

概要

土壌汚染調査(土壌分析)

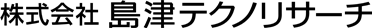

当社では、土壌汚染調査業務を全国的に展開しており、対象地の地歴調査から土壌汚染調査計画の立案、調査結果に基づく対策の提案に至るまで、一貫したサービスを提供しています。さらに、対策工事中の騒音、振動、粉じん等の周辺環境モニタリング調査も対応可能です。

※土地の使用状況、届出内容などにより調査内容はさまざまなケースがあります。所轄行政との折衝も承りますので詳しくはご相談ください。

各種試験のご案内

・環境省告示第18号溶出試験(27項目)

・環境省告示第19号含有試験( 9項目)

→標準納期:8営業日速報 (最短5営業日で速報可)

・その他各種試験

→標準納期:ご相談ください 注1)試料の含水率が多い場合は、速報納期はこの限りでない場合があります

注2)お急ぎの場合や納期調整をご希望の場合は、営業までご相談ください

注3)納期は「弊社が分析試料を受領した日」から数えた営業日なります

■土壌汚染の調査(土壌分析)が必要になるとき

| ・ | 土壌汚染対策法・自治体条例等に基づく調査 環境省管轄の土壌汚染対策法において、 <法第3条>有害物質使用特定施設の使用の廃止時 <法第4条>一定規模以上の土地の形質の変更時の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき <法第5条>土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき など、調査の実施を義務付けている場合があります。 |

| ・ | 不動産取引・資産価値評価に伴う調査 国土交通省管轄の不動産の鑑定評価に関する法律において、土地の売買、不動産取引を行う際に資産価値の評価に影響を及ぼす土壌汚染調査を行います。 |

| ・ | 自治体の条例等に伴う調査 自治体によって条例・指導要綱等で土壌汚染に対して独自規制を設けており、調査を求められる場合があります。 |

| ・ | ISO14000シリーズに伴う自主的な環境管理 例えば、環境サイトアセスメント(ISO14015)に従って、土地の汚染調査を行います。 |

| ・ | 環境省:今後の土壌汚染対策の在り方に係る論点③ https://www.env.go.jp/council/content/49wat-doj04/000324780.pdf (出典:環境省 土壌制度小委員会(第6回)議事次第・配付資料) (https://www.env.go.jp/council/49wat-doj/page_00009.html) |

分析・試験事例

調査の実績

-

● 土地売却に伴う地歴調査

● 稼動中の工場敷地の土壌汚染調査

● 工場跡地の土壌汚染調査

● 焼却施設敷地のダイオキシン類汚染調査

● PCB汚染調査

● ダイオキシン類、PCB等汚染原因究明調査

● 油汚染調査

● 埋設農薬調査及び周辺環境調査 など -

サンプリング作業

関連情報

指定調査機関について

当社は、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関であり、環境省の定める「情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」に基づき土壌汚染状況調査の業務に関する情報を公開しています。

指定調査機関の開示情報

業務案内

20201104

20220509

分析・見積のご依頼・お問い合わせ

まずは、ご相談からご依頼まで、お気軽にお申しつけください。