概要

化学物質中の第一種特定化学物質分析(PCB・HCB・PCP・PeCB など)

概要

化学物質や化学製品(有機顔料など)を製造する際に化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)における第一種特定化学物質が副生される事例が報告されています。副生される第一種特定化学物質については、「利用可能な最良の技術(BAT:Best Available Technology/ Techniques)」の考え方による管理が必要となります。

副生される第一種特定化学物質の低減方策と自主的に管理する上限値を設定し、厚生労働省、経済産業省、環境省に対して事前確認を受けた上で報告した場合、副生される第一種特定化学物質が上限値以下で管理されている限り※は、化審法の第一種特定化学物質として取り扱わないこととされています。(※分析結果等の三省への定期報告が必要となります)。

第一種特定化学物質の分析について、お気軽にご相談ください。

経済産業省Webサイト

有機顔料中のPCBについて

有機顔料において、製造工程で非意図的に微量のポリ塩化ビフェニル(以下PCB)が生成することが判明し、 2012年2月以降、経済産業省主導で対応が進められています。

当社は、有機顔料中のPCBについて、分析上の課題を検討するとともに、 適切な分析方法(試料を有機溶媒に分散させた状態での硫酸添加、GC-HRMS法による分析) を開発・検証し学会発表や情報提供を行いました。

また、化成品工業協会や関係省庁とも連携して、分析法の検証、検討調査等を行っています。

顔料中PCBの分析(管理方法等の検討への対応、日常管理用分析含む)は、技術と安心の当社にお任せください。

当社は有機顔料を含む製品(塗料、インク、樹脂等)中のPCB分析にも対応しています。

また、有機顔料中のその他の第一種特定化学物質(ヘキサクロロベンゼン(HCB)、ペンタクロロベンゼン(PeCBz )、 ペンタクロロフェノール( PeCPh ) など)の分析にも対応しています。

有機顔料中のPCB対応の経緯について

有機顔料中のPCBについては、2012年2月以降、経済産業省主導で実態調査等が進められてきました。

2012年11月30日に、経済産業省から「有機顔料中に非意図的に副生するポリ塩化ビフェニルの有無の再確認について」 とする文書が公表され、これまで関係省に提出された分析結果のうち、一部について再分析が必要との判断が示されました。

※再分析について 詳細はこちら

有機顔料中に非意図的に副生するポリ塩化ビフェニルの有無の再確認について [経済産業省HPへ]

その後、再分析の結果等が取りまとめられるとともに、経済産業省、環境省、厚生労働省による三省合同での 「有機顔料中に副生するPCBの工業技術的・経済的に低減可能なレベルに関する検討会」において、 低減可能なレベル(BATレベル)や分析方法等について検討が行われ、平成28年(2016年)1月に『有機顔料中に副生するPCBの工業技術的・経済的に低減可能なレベルに関する報告書』が示されました。

有機顔料中に副生するPCBの工業技術的・経済的に低減可能なレベルに関する報告書 [経済産業省HPへ]

また、平成28年3月には三省発関係事業者宛『副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)』が通知されました。

構造に塩素原子を含むなど条件を満たす有機顔料を製造または輸入している場合には、平成28年12月までに

| ・ | 出荷の是非判断の基準となる副生PCBの自主管理上限値と分析方法 |

| ・ | 副生PCB分析の頻度等からなる管理方法とその妥当性 |

について三省への報告が必要となります。

また、自主管理上限値の値等によっては、製造・輸入実績や分析結果等の各種データ、PCB低減方策の検討状況等を定期報告する必要があります(平成29年分から実施)。

対応を必要とされる有機顔料は以下の通りです。

| ・ | 化学構造に塩素原子を含む顔料 |

| ・ | 塩素原子を含む原料を使用する顔料 |

| ・ | 合成工程において塩素化芳香族系の溶媒を用いる顔料 |

有機顔料中に非意図的に副生するポリ塩化ビフェニルの製造・輸入等について [経済産業省HPへ]

この通知への対応として、業界団体である化成品工業協会において、関係各社の管理方法作成と報告実施を支援するために、 「管理方法作成と事前の報告を行うための留意事項並びに参考資料」が作成されています。当社はこれらの資料に基づいた分析等を実施します。 有機顔料中のPCB分析や管理方法について、お気軽にご相談ください。

管理方法作成と事前の報告を行うための留意事項並びに参考資料 [化成品工業協会のHPへ]

分析・試験方法

顔料中PCBの分析方法について

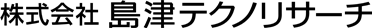

平成24年(2012年)11月に、経済産業省文書で示された、再分析の際の分析方法は、以下のとおりです。(『有機顔料中に副生するPCBの 工業技術的・経済的に低減可能なレベルに関する報告書』でも同様の分析方法が示されています。)

- 測定の際には、GC/LRMS又はGC/HRMSを用いて分析を行うこと。なお、LRMSを用いる場合は、 有機顔料の構造等の情報を元に、非意図的に副生するPCBの異性体の種類(塩素化数)を想定し、 あらかじめ該当する異性体の使用する装置における保持時間を確認した上で、分析を行うことが望ましい。

- モノクロロビフェニル、ジクロロビフェニルが副生する可能性のある有機顔料の分析を行う場合には、 前処理の際、あらかじめヘキサン等の有機溶媒を加えてから硫酸を加えること。分析操作の際、温度上昇に注意すること。 また、試料を溶解する際、5分以上振とうすることを目安とし、試料が完全に溶解したことを確認した上で、次の手順に進むこと。

当社では、これらの方法を採用しています。フロー図を以下に示します。

また、詳細について以下に示します。

| ○ |

機器測定 GC/ECD(ガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器)を用いた場合は、有機顔料に含まれる他の化学物質とPCBとの判別が難しく、 PCBの正確な定量は困難です。

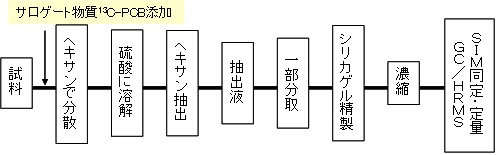

表.当社での測定結果の一例 |

| ○ |

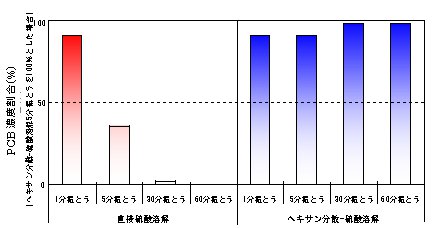

前処理 PCBのうち、モノクロロビフェニル及びジクロロビフェニルは、前処理において試料に直接硫酸を添加した場合はPCBの一部が他の化学物質に変化し、 実際よりも分析値が低くなる場合があります。参考として、ジクロロビフェニルを主とする有機顔料について 前処理方法の違いによるPCBの変化を以下に示します。(下図、左側参照)

図.前処理方法等の違いによるPCB測定値の変化 |

特長・用途

当社のPCB分析の特徴

PCB詳細測定方法の検討・確立及び改良を行い、 論文や国内外学会等で発表を行う、各種共同研究を推進するなど技術力があります。 環境省・経済産業省の非意図的生成POPs排出インベントリー調査や分析法開発、POPsモニタリング事業、 PCB処理事業及び低濃度PCB汚染油の簡易分析法など、分析マニュアル作成にも関わっています。 国内最大数のGC-HRMSを有し、国内屈指の処理能力と処理スピードを有しています。

また、各種製品、排水や環境試料など、様々な媒体のPCB分析も可能です。

その他、TCPA由来その他顔料及びフタロシアニン系顔料中の副生HCB(ヘキサクロロベンゼン)に関するものや、 ジクロロベンゼン中のPCBに関する調査などにも数多く関わっています。 また、有機顔料中にはPCB以外にも、 PeCBz(ペンタクロロベンゼン)、 PeCPh(ペンタクロロフェノール)など調査すべき化学物質があることも懸念され、これらへの対応も可能です。

有機顔料を含む製品中のPCBについて

有機顔料は、身の回りで広く使用されており、 問題となる有機顔料を使用した製品(塗料、インク、樹脂、化粧品等)でもPCB含有が懸念されます。

有機顔料が使用された製品には多様なマトリックスが含まれます。製品中のPCBを分析する際には、 抽出やマトリックスの除去などがポイントになります。

当社では、RpHS指令(電気・電子機器中の特定有害物質の使用制限指令:Restriction of the use of certain Hazardous Substances)に基づく、製品中の有機ハロゲン化合物分析を多数行った実績を元に、製品中のPCB分析についても精度の高い分析法を開発しています。

分析・試験項目

顔料中 PCB・HCB・PCP・PeCB の分析メニュー

| 目的 | 濃度・組成確認 再分析指示にも対応 |

|---|---|

| 測定対象 | ポリ塩化ビフェニル(PCB)全異性体 * ヘキサクロロベンゼン(HCB) ペンタクロロフェノール(PCP) ペンタクロロベンゼン(PeCB) |

| *・ | 有機顔料に含まれる主要なPCB異性体を解析します。 |

| ・ | 納期や価格、ご依頼方法や不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |

実績

研究実績

有機顔料中のPCB分析において技術研究に取り組んできました。2012年7月に実施された第21回環境化学討論会及び2013年7-8月に 実施された第22回環境化学討論会において、その研究内容を発表しました。

その他有機顔料PCBに関連する寄稿など

| ・ | 高菅卓三:有機顔料中PCBの分析法について 「PCB処理の課題と分析法」講演会 2012年9月18日特定非営利活動法人 環境測定品質管理センター |

| ・ | 高菅卓三:有機顔料中PCBの分析技術的課題, 産業と環境,VOL.41 No.3(2012). |

| ・ | 岩田直樹、高菅卓三:有機顔料中PCBの分析技術的課題(その2), 産業と環境,VOL.41 No.10(2012). |