概要

サーフィン「フィン」の内部構造の観察

2020年12月07日更新

概要

サーフィンは、2020年(2021年)東京オリンピックの正式種目に新たに採用され、注目されているスポーツの1つです。サーフィンの「フィン」は、サーフボードの裏につけるヒレのようなもので、車で言う「ハンドル」の役割を担っています。

今回、ハニカム構造をもったフィンの内部構造の形態観察を行いました。

分析・試験事例

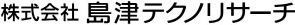

全体像の観察

まず、フィンの外周囲は、GFRP材で覆われていることが分かりました。その内部はハニカム構造であることが分かります。内部をハニカム構造にすることにより、フィンの強度を保ちながら、軽量化を図っています。外周囲をGFRP材で覆うことにより、さらに強度を高め破損しにくい構造になっています。

図1 全体像

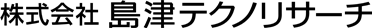

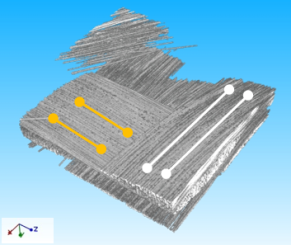

拡大観察

フィンのGFRP部、ハニカム部を拡大して観察しました。

〈GFRP部〉

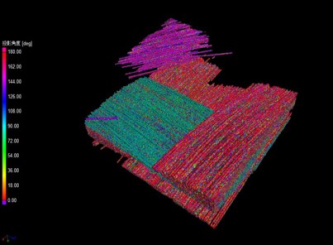

X線CTによりGFRP部を撮像しました(図2)。繊維が、橙色方向と、白色方向に交差していることが分かりました。その部分で繊維配向解析(平面投影解析)を行いました (図3)。 赤色の繊維束(投影角度0°付近)と、水色の繊維束(投影角度90°付近)が綾織りになっていました。 また、上部に配向が異なるピンク色の繊維束(投影角度145°付近)が存在していることが分かりました。

図2 三次元立体像 |

図3 繊維配向解析 |

〈ハニカム部〉

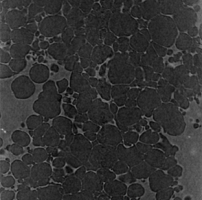

図4 X線CTスライス像(XZ)

X線CTによりハニカム部を撮像しました。

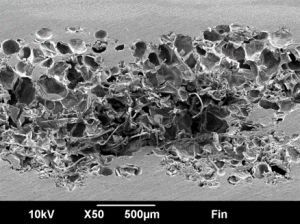

ハニカム内部は、空洞ではなく、多孔質であることが分かりましたが、隔壁が非常に薄く、詳細が把握できませんでした。 (図4)。そのため、走査型電子顕微鏡(SEM)により、多孔質部の二次電子像観察をしました(図5,6)。

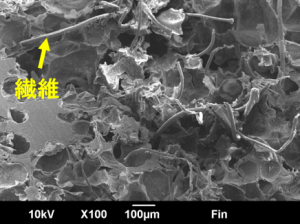

二次電子像では多孔質の状態が明瞭に把握でき、また繊維(黄色矢印部分)が存在することが分かります。

X線CT像では、繊維がGFRP材の場合には樹脂部より白く見えますが、今回の試料のX線CT像では樹脂/繊維のコントラスト差がなかったため、繊維は有機系の繊維であると考えられます。

走査型電子顕微鏡

図5 二次電子像(×50) |

図3 繊維配向解析 |

まとめ

X線CTは、非破壊で内部観察ができ、構造の確認が容易に出来ます。また、撮像したデータを画像解析することにより、より詳細な情報が得ることができます。他の分析機器(走査型電子顕微鏡等)を用いることにより、多角的に情報を得ていくことが可能です。