概要

星の砂と太陽の砂(細孔分布測定・表面観察・X線CTによる内部観察)

概要

沖縄の砂浜などにある「星の砂」や「太陽の砂」(注1)は岩石の風化に由来する通常の砂とは異なり、 死んだ有孔虫の殻が、波によって浜に打ち上げられて乾燥したものです。

大きさは1mm~3mm程度、殻は炭酸カルシウムでできており、たくさんの孔があります。形状の違いは有孔虫の種類によるもの(注2)です。

この2種類の砂(殻)について、水銀圧入法による細孔分布測定および走査型電子顕微鏡による表面観察、そして、X-CTによる内部観察の事例を紹介します。

(注1)和名はホシズナ、タイヨウノスナ

(注2)ホシズナはバキュロジプシナ属、タイヨウノスナはカルカリナ属

分析・試験事例

■細孔分布測定

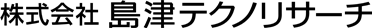

水銀圧入法により、細孔分布測定を行いました。 この方法では、細孔分布や細孔容積等を詳細に測定することが可能です。

得られた細孔分布を下図に示します。

「星の砂」は約4μm、「太陽の砂」は約10μm付近の細孔直径を多く有することがわかります。また、「星の砂」にはシャープな分布がみられ、大きさの揃った細孔を持っていることを表しています。

水銀圧入法による細孔分布

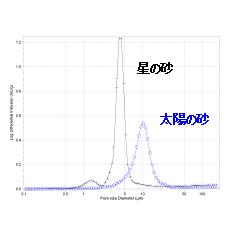

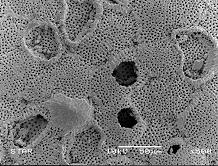

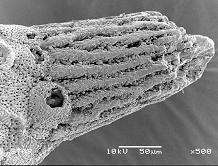

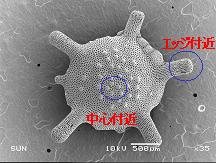

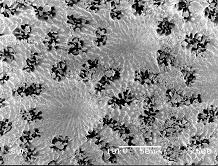

■表面観察

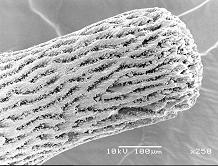

走査型電子顕微鏡を用いて、二次電子像観察(表面観察)を行いました。 殻の表面の様子や突起先端の形状が異なることが分かります。

| 星の砂 | ||

全体像(×40) |

中心付近(×500) |

エッジ付近(×500) |

| 太陽の砂 | ||

全体像(×35) |

中心付近(×500) |

エッジ付近(×250) |

■内部観察

殻には「室」と呼ばれる部屋(孔)が多数あり、幾何学的で神秘的な構造になっています。

X-CTを用いて内部観察を行うことにより、それぞれの内部構造の違いがよく分かります。 「星の砂」はヒトデに似た形をしており、室は放射状に配列しています。 また、「太陽の砂」はアンモナイトのような巻貝構造をしていることが分かります。

関連情報

分析・見積のご依頼・お問い合わせ

まずは、ご相談からご依頼まで、お気軽にお申しつけください。