第3回環境化学物質合同大会(第32回環境化学討論会/第28回日本環境毒性学会研究発表会)参加報告

第3回環境化学物質合同大会 参加報告

(第32回環境化学討論会/第28回日本環境毒性学会研究発表会)

「環境化学物質研究の新たな挑戦ー研究分野の垣根を超えた連携ー」

会 期:2024年7月2日(火)~7月5日(金)

会 場:JMSアステールプラザ

主 催:(一社)日本環境化学会、日本環境毒性学会

共 催:(一社)日本質量分析学会、日本野生動物医学会、(公社)日本水環境学会、生物化学的測定法研究会、(一社)セタックジャパン

実行委員長:大原俊彦(広島県東部厚生環境事務所福山支所)、持田和彦((国研)水産研究・教育機構 水産技術研究所)

● 当社の研究成果発表内容 https://www.shimadzu-techno.co.jp/news/gakkai/news240613.html

● 環境化学物質合同大会の情報 http://j-ec.smartcore.jp/M022/forum/touron32

7月2日-5日、JMSアステールプラザにおいて第3回環境化学物質合同大会が開催されました。

本大会は第32回環境化学討論会、第28回日本環境毒性学会研究発表会の合同大会で、環境汚染物質に関わる2学会が合同で開催する大会となりました。

コロナ禍を経て、今年は全発表が会場参加型で開催され、大変盛況な大会となりました。

当社は連名も含め、9題の研究成果を発表しました。大会の概要や主な研究報告、講演の内容などをレポートします。

<大会の概要>

総発表演題数は452題(特別講演2、特別企画28を含む)、口頭発表168題、ポスター発表254題、参加者数850名(展示スタッフを含めると932名)であり、ポスターでは優秀発表賞エントリーのポスター31件や高校環境化学賞のポスター12件もあり、合同大会となって3年目で最大の発表演題数と参加者数の大会となりました。

8つの重点テーマセッションが設けられている一般の口頭発表やポスター発表に加え、特別講演と5つの特別企画も別途設定され、口頭発表会場やポスター会場では活発な議論が交わされていました。

7月2日のセッション終了後には7つの自由集会が開催され、産官学民それぞれに所属する方々が数多く参加し、活発な交流が行われました。

会場(JMSアステールプラザ)

◇重点テーマセッション

2. PFAS の環境・生体モニタリングと毒性評価

3. マイクロプラスチックの動態

4. マイクロプラスチックと関連化学物質の生物影響

5. PPCPs・生理活性物質の動態・生物影響

6. 農薬の環境動態・生物影響・リスク評価

7. 環境化学研究における精密質量分析データの活用術

8. 環境化学物質の学際的共同研究の成果と展望

◇特別講演

講演者:岡村秀雄(神戸大学)「海表面マイクロ層を浮遊する人工微粒子の生態リスク」

岩田久人(愛媛大学)「野生生物の影響評価のためのNew Approach Methodologies(NAMs)と展望」

◇特別企画

2. 環境毒性学の未来 ~10 年後はどうなっているか?

3. 質量分析技術の高度化による環境化学研究の新たな展開(日本質量分析学会との共催による特別企画)

4. 生物化学的測定法研究会との共催による特別企画

5. 流域物質動態とリスクの変化を捉える

<主な発表内容>

対象物質としては、既存の化学物質ではダイオキシン類などのPOPs、臭素系難燃剤、有機フッ素化合物(PFAS)等の有機ハロゲン化合物について多く発表されていました。

特にPFASについての発表は全体の17%を占めており、対象物質の中で最も発表演題が多いカテゴリーとなっていました。また、マイクロプラスチックを含むプラスチック関連についての発表が全体の13%を占めており、PFASに次ぐ多さでした。PFASやマイクロプラスチックについては重点テーマセッションでそれぞれ2つずつセッションが組まれていたことからも、社会的関心が非常に大きいことが伺えました。当社からも「海洋生分解性プラスチック分解中間物の測定および分解メカニズムに関する研究」と題した発表を行い、多方面から注目していただきました。

他にも農薬類、PPCPs、VOC、紫外線吸収剤、PM2.5、重金属・微量元素など、数多くの発表があり活発な議論が交わされました。

テーマについては分析技術(機器分析・網羅分析)について最も多く発表され、特にLC-QTOF-MSを利用した網羅・包括的な分析手法の発表が大幅に増加していました。

特別企画として日本質量分析学会との共催による特別企画:「質量分析技術の高度化による環境化学研究の新たな展開」が開催されるなど、分析技術に関する注目度が依然高いことが感じられました。

<その他の企画内容>

森田昌敏先生を偲ぶ追悼セッション

日本環境化学会創設者である森田昌敏先生が2023年12月にご逝去されました。

生前の輝かしい功績と産官学への数々の貢献をたたえ、故人を偲ぶ追悼セッションが開催されました。

本学会の礎を作られ、また本学会のみならず日本と世界の環境化学研究をリードされた森田先生のご功績を改めて再認識する場となりました。

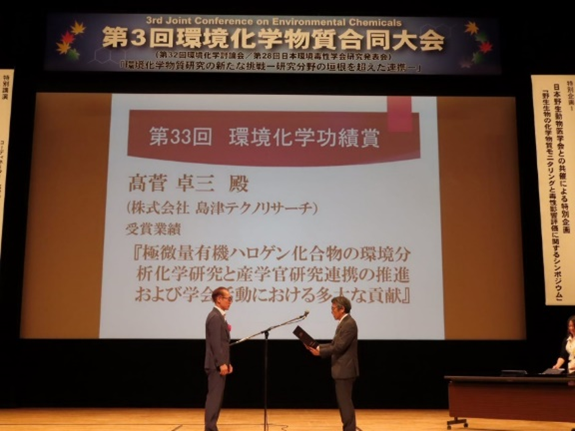

授賞式の様子

大会初日に、2024年度日本環境化学会の学会賞の授賞式及び功績賞、学術賞の受賞講演が行われました。

当社の髙菅卓三が第33回環境化学功績賞を受賞しました。

受賞業績は『極微量有機ハロゲン化合物の環境分析化学研究と産学官研究連携の推進および学会活動における多大な貢献』です。

受賞講演では「極微量有機ハロゲン化合物の環境分析化学研究で得た種々の知見と苦労話およびメッセージ」と題した講演を行いました。

極微量有機ハロゲン化合物分析の歴史を振り返る講演となっており、初日の朝にもかかわらず、多くの方に聴講いただくなど、関心の高さに驚かされました。

2024年度功績賞と学術賞の受賞講演のご案内(ポスター):https://www.j-ec.or.jp/commend/file/20240702.pdf

来年2025年は、山形市で7月14日から18日に第4回環境化学物質合同大会(第33回環境化学討論会/第29回日本環境毒性学会研究発表会)としての開催が決まりました。

当社はこの討論会に毎年、複数題の研究発表を行っています。実行委員として運営側にも関わっています。今後も本学会への参加を通じて、環境化学物質研究のさらなる活性化を目指して、分析機関の一員として、研究・分析技術支援を継続し、社会貢献していきたいと考えています。