試料温度をプログラムに従って変化させながら、基準物質と試料の温度を測定し、その温度差から熱量を測定する。

示差走査熱量計(DSC)

| 測定温度: |

島津製 … -130 ~ 600℃

NETSCH製 … -170 ~ 600℃ |

| 測定項目: |

融点、凝固点、ガラス転移、結晶化温度、結晶転移、硬化、酸化、比熱 |

事例1:樹脂の融点測定

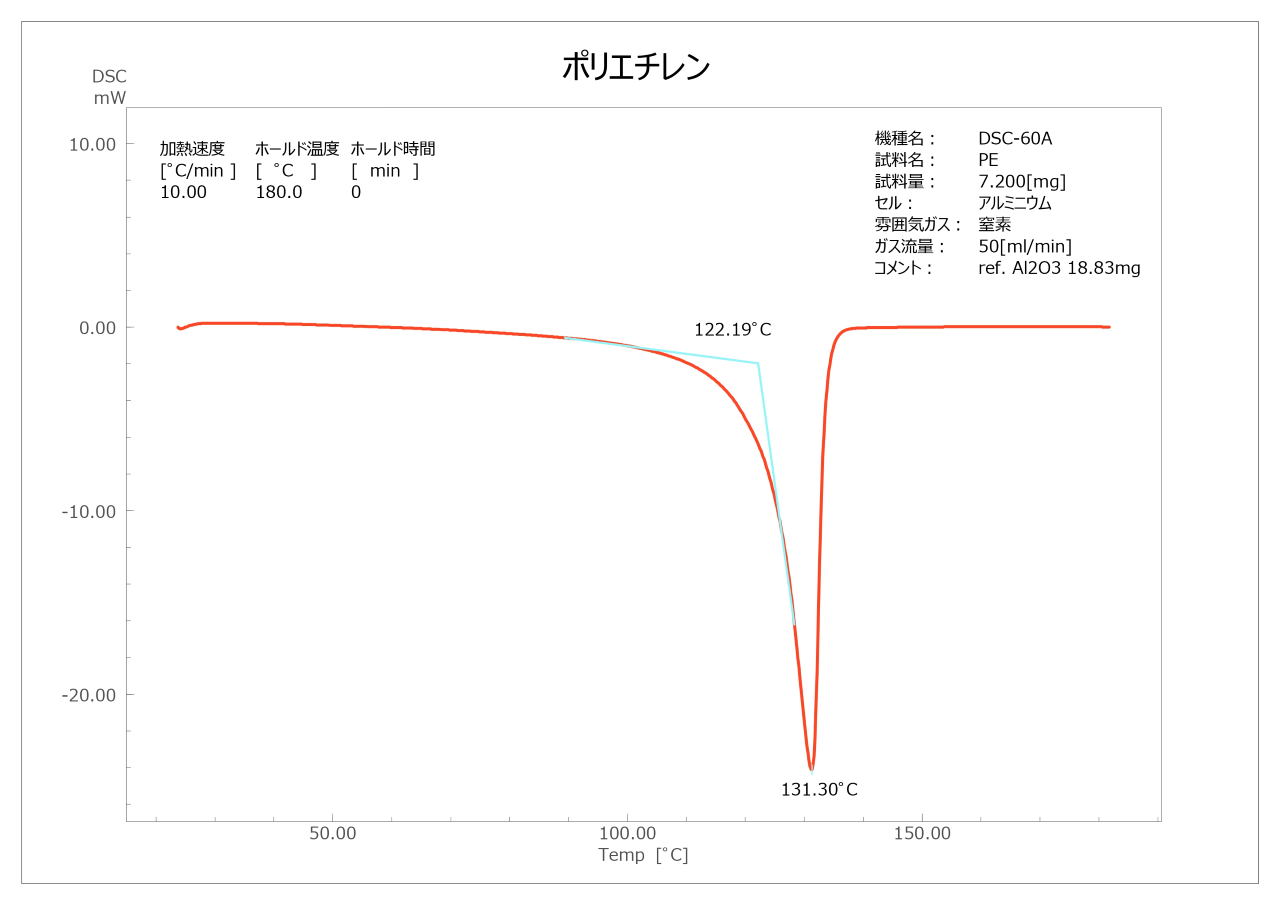

ポリエチレンの測定結果を図1に示します。

図1. ポリエチレンの融点測定

今回の試料からは、122℃付近から融解反応とみられる吸熱反応が確認されました。

事例2:液体の凝固点測定

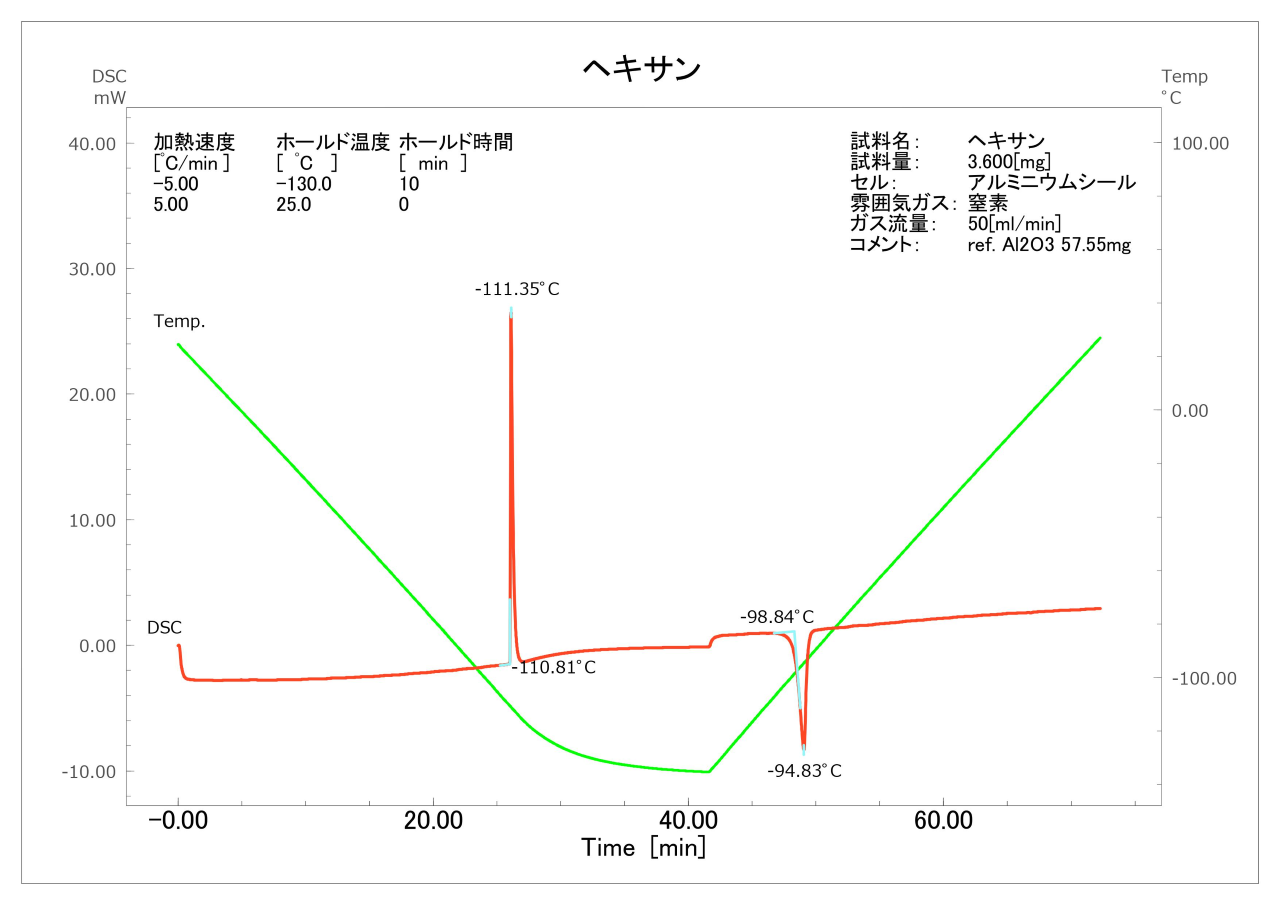

ヘキサンの測定結果を図2に示します。

図2. ヘキサンの凝固点測定

試料からは、降温中の-110℃付近に凝固とみられる発熱反応、昇温中の-95℃付近に融解とみられる吸熱反応が確認されました。凝固反応が融解反応より低いのは、凝固点降下によるものと推察されます。

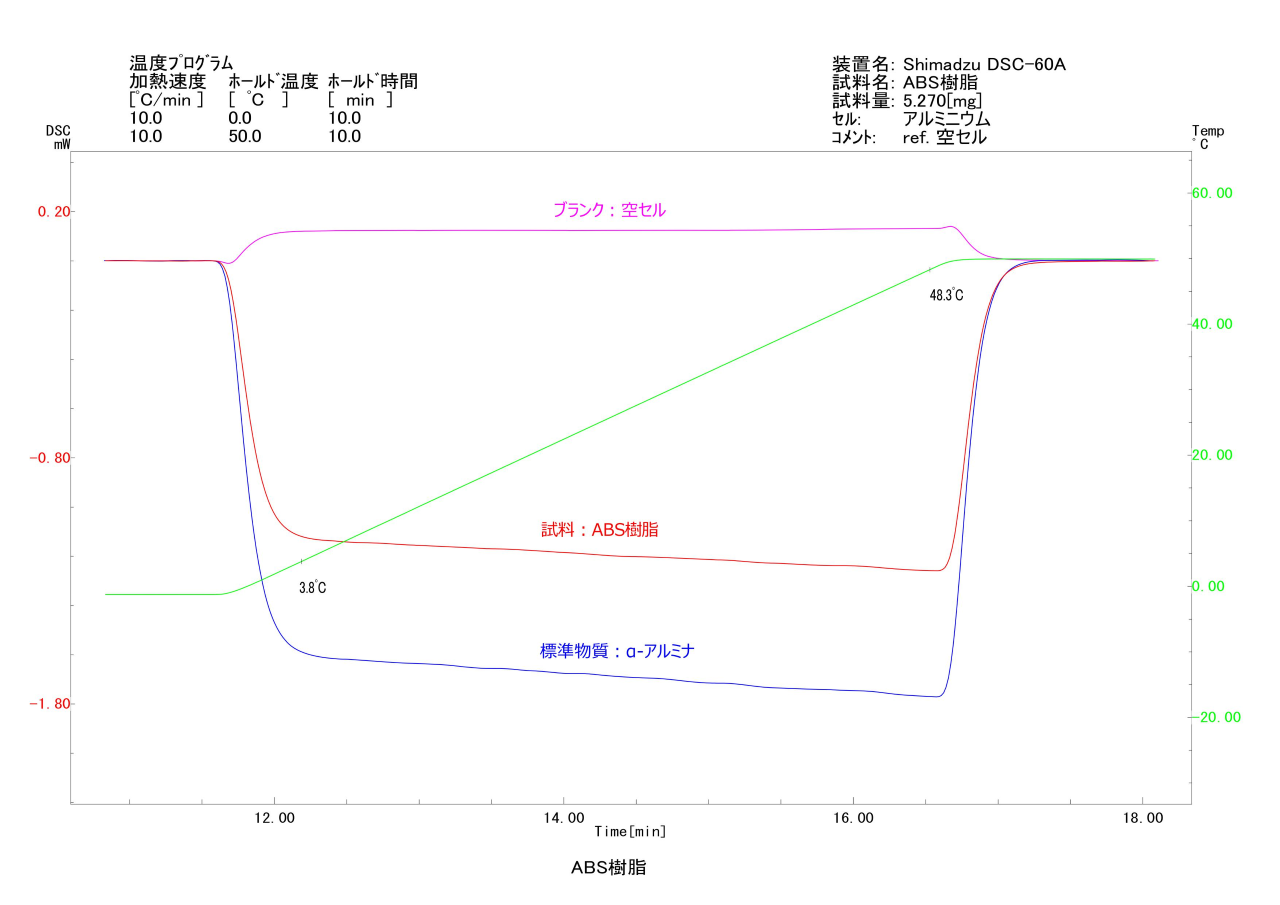

事例3:ABS樹脂の比熱測定

物体の温度を1K だけ上昇させるのに必要な熱量を熱容量といい、その単位質量あたりの熱容量を比熱容量といいます。

比熱は物質ごとに異なる固有の性質で、熱容量や熱伝導の理解に重要なパラメーターとなります。 測定は、空セル・試料・標準物質(α-アルミナ)をそれぞれ測定し、その結果から比熱容量を求めます。

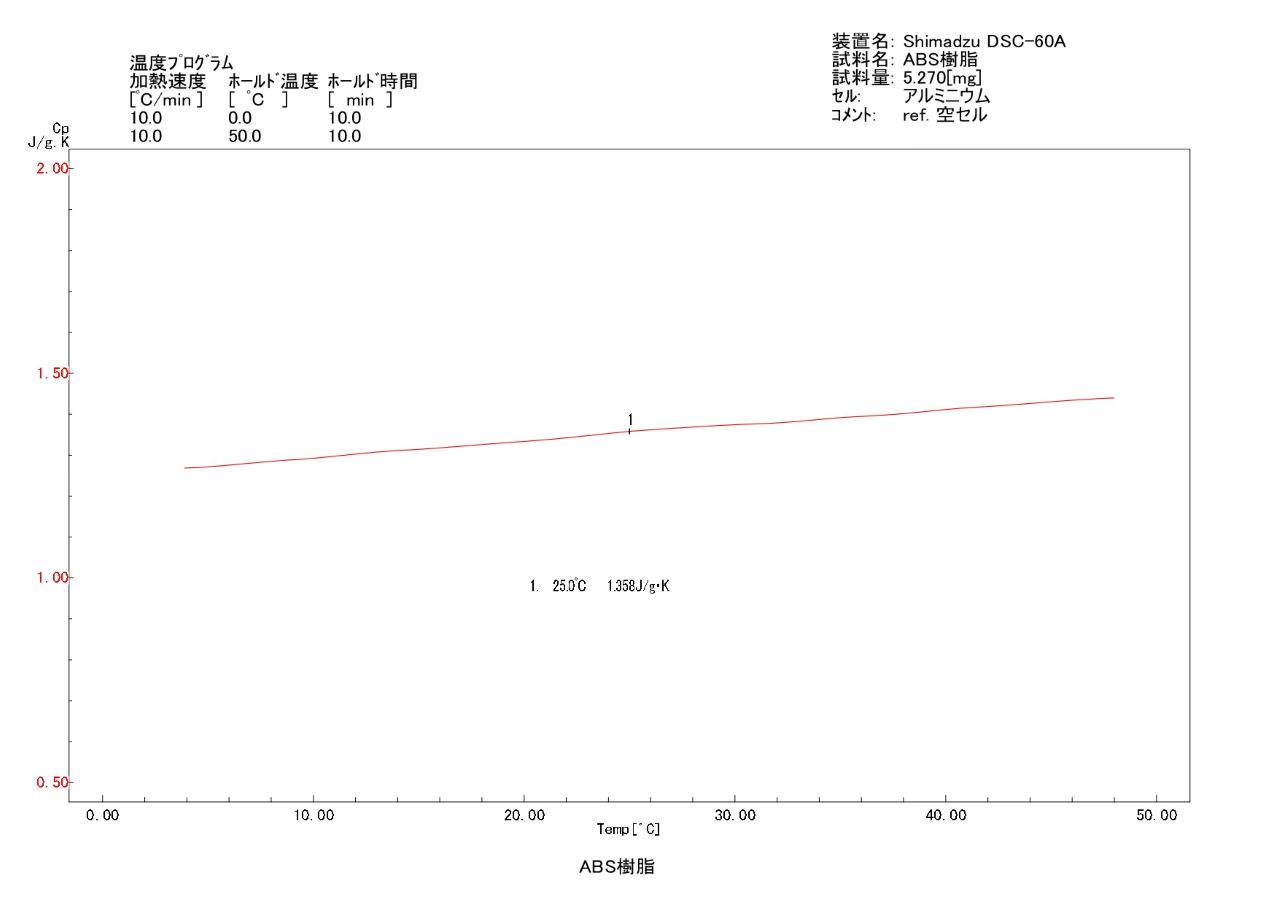

ABS樹脂の室温付近の比熱測定結果を図3,4, 表1に示します。

図3. ABS樹脂のDSC曲線

図4. ABS樹脂の比熱曲線

比熱の値が大きいほど温まりにくく、冷めにくい性質を示します。鋼の比熱は約0.45J/g・Kですが、ABS樹脂はこれのおよそ3倍大きい値です。

したがって、鋼に比較して樹脂は温まりにくく、冷めにくい材料であることがわかります。